130年に亘って謎とされてきた土偶のモチーフが書籍「土偶を読む」(竹倉史人)で遂に科学的に読み解かれました。

従来の土偶研究がいずれも「俺の土偶論」の域を脱することができなかった中で、極めて実証的・科学的なアプローチで土偶のモチーフが次々と解き明かされていく展開にグイグイと惹き込まれて、一気に最後まで読ませてしまう魅力に満ちた1冊。

と言っても、前提知識のない一般人でも分かりやすい平易な文体で書かれており、土偶の謎を探っていくドキュメンタリーとしても十分に楽しめます。

東京メトロ「家でやろう」の寄藤文平さんによる装丁もユニークでインパクトあり。

【追記】本書の発売後、2021/4/24のNHKおはよう日本ほか、新聞やイベント等で取り上げられて話題になっています。以下のまとめ記事では、紙幅の都合でカットされた内容や研究の背景などが著書インタビューや対談で詳しく語られており、併せて読むと理解が深まります。

【追記2】「土偶を読む」を執筆するにあたって様々なインスピレーションを与えてくれたという人類学や哲学などの書籍を著書が30冊セレクト!

刊行に際して著者からのメッセージ

2021/4/13に竹倉氏よりFacebookで本書刊行に際してメッセージが共有されました。

皆様ご無沙汰しております。コロナ禍を被った方々へのお見舞いと、医療従事者の皆様に心からの感謝を申し上げます。さて、お蔭様でこの度、土偶研究の成果をまとめた拙書『土偶を読む』(晶文社)がようやく刊行の運びとなりました(現在予約受付中)。

あまりにも奇怪な姿をした、縄文遺跡から出土する数千年前の土偶——。明治時代に研究が始まって以来、この不思議なフィギュアが一体何をかたどっているのかについては、日本考古学史上最大の謎でした。

一方、皆様も学校で習ったと思いますが、これまで土偶は「妊娠女性をかたどっている」とか「人体をデフォルメしている」などと説明されてきました。

こうした従来の説に違和感を感じた私は、2017年に東大で行った人類学の講義をきっかけに、独自の土偶研究を開始しました。人類学や美学的な手法に加え、環境考古学や植物考古学の最新データを併用する新しい手法で1000体を超える土偶の「解読」を行いました。

その結果、驚くべき結果が得られました。土偶は縄文人が資源利用していた「植物や貝類をかたどったフィギュア」だったことが判明したのです。これは縄文人が植物や貝の精霊を祭祀していたことを示しています。

現在、NHKはじめ各種メディアから取材依頼が続々と来ていますので、これを機に、これまでの「印象論的な俗説」ではなく、「客観的根拠のある学術的な土偶論」をしっかりと国内・海外ともに広めていきたいと考えています。

縄文土偶は日本の歴史の1ページ目を飾る“世界遺産”です。

ぜひ、皆様にも拙書をお手に取って頂き、この発見の興奮を共有して頂ければと願っております。ご興味のある方々へのシェア等もどうぞ宜しくお願い致します!!

※ブックデザインは、東京メトロ「家でやろう。」でお馴染みの、寄藤文平さんに手がけて頂きました!

Facebook

著者による見本開封と解説

本書の出版社「晶文社」にて、初めて製本された見本を手にする著書の様子と著書による読みどころの解説動画が公開されました。

あらすじと目次

日本考古学史上最大の謎の一つがいま、解き明かされる。

土偶とは――「日本最古の神話」が刻み込まれた植物像であった!

「考古学×イコノロジー研究」から気鋭の研究者が秘められた謎を読み解く、スリリングな最新研究書。・縄文時代に大量に作られた素焼きのフィギュア=「土偶」。

日本列島においては1万年以上前に出現し、2千年前に忽然とその姿を消した。

現代までに全国各地で2万点近くの土偶が発見されている。・一般的な土偶の正体として

「妊娠女性をかたどったもの」

「病気の身代わり」

「狩猟の成功を祈願する対象」

「宇宙人」……

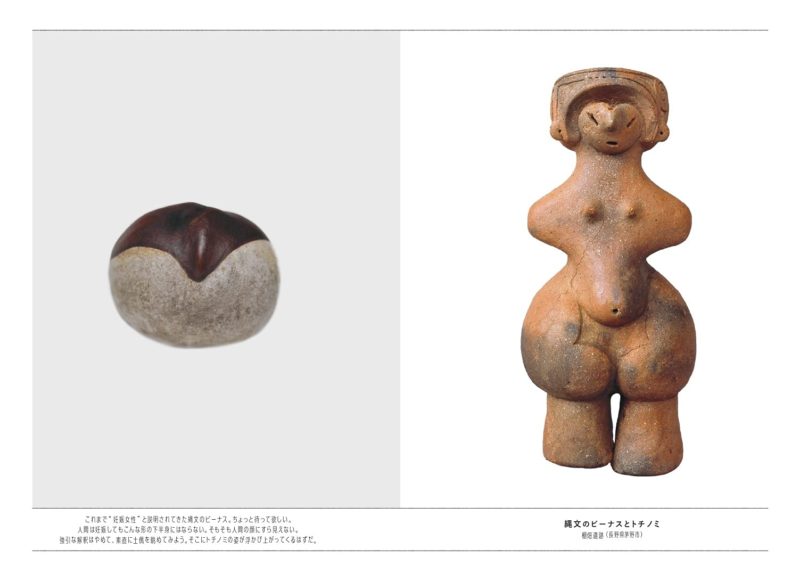

などの説がこれまでに展開された。が、実はいずれも確証が得られていない。・本書では〈考古学の実証研究〉(データ)と〈美術史学のイコノロジー研究〉(図像解釈学)によってハート形土偶から縄文のビーナス、そして遮光器土偶まで名だたる国内の「土偶の真実」を明らかにする。

そこには現代につながる縄文人たちの精神史が描かれていた。

Amazon

日本、5000年の歴史。

現代人の心的ルーツを明らかにする人文書の新しい展開へ。

目次はこんな具合です。

【目次】

Amazon

はじめに

序章:人類学の冒険

第1章:土偶プロファイリング1 ハート形土偶

第2章:土偶プロファイリング2 合掌土偶

第3章:土偶プロファイリング3 椎塚土偶

第4章:土偶プロファイリング4 みみずく土偶

第5章:土偶プロファイリング5 星形土偶

第6章:土偶プロファイリング6 縄文のビーナス

第7章:土偶プロファイリング7 結髪土偶

第8章:土偶プロファイリング8 刺突文土偶

第9章:土偶プロファイリング9 遮光器土偶

第10章:土偶の解読を終えて

おわりに

はじめに

のっけからフルスロットル全開で始まります。

ついに土偶の正体を解明しました。

こういっても、多くの人は信じないだろう。というのも、明治時代に土偶研究が始まって以来、このように主張する人は星の数ほどいたからだ。この中には一般の人もいれば、考古学者、文学者、芸術家など、様々な「土偶愛好家」が含まれる。

そういう人たちの話を聞くと、「土偶は豊穣の象徴である妊娠女性を表しています、なぜなら……」、「土偶は目に見えない精霊の姿を表現していて……」、「縄文人は芸術家です。人体をデフォルメしたのが土偶で……」といった「俺の土偶論」が展開される。

こうしたすべての「俺の土偶論」に共通して言えるのは、客観的な根拠がほとんど示されていないこと、話が抽象的すぎて具体的な造形から乖離していること、そしてその説がせいぜい数個の土偶にしかあてはまらないということである。そのため、こうした「俺の土偶論」を聞かされても、「うーん、そうかもしれないし、そうじゃないかもしれないね……」としか反応のしようがないというのが実情である。

実際、私が土偶の解読をした研究成果を考古学者たちに見せに行った時も、「毎年必ず『土偶の謎を解きました。話を聞いてください』っていう人がやってくるんだよね」と、苦笑交じりに彼らが話していたのをよく覚えている。

p.1

そこまで言うなら、本書で示された研究成果には「俺の土偶論」ではないだけの根拠と自信があるのでしょう。

巷間にはかつてないほどに「縄文」の文字が溢れ、関連する書籍も数多く出版されている。また近年では、北海道・北東北の縄文遺跡群をユネスコの世界遺産に登録しようという動きも活発化している。たしかに土偶や土器といった縄文の遺物には、類例のない独自性と高い造形技術が見られ、世界から注目されるべき要素は少なくない。人類史的にも、またインバウンド需要という観点からも、縄文の持つ文化資源としての価値は計り知れないものがあり、まさしく「日本の縄文」は「世界のJOMON」を目指しているといえるだろう。

こうした盛り上がりのなかで、土偶はまさに縄文のシンボルであり、イメージキャラクターでもあるのに、その肝心の土偶の正体がわかりません、というのでは形無しというほかない。世界に向けて縄文文化の素晴らしさを発信しようにも、その中核にあり、おそらくは土偶が最も体現してるはずの「縄文の精神性」を語ることができないのであれば、それはわれわれの知の敗北を意味するであろう。

p.3

確かにそのとおりですね。

私の土偶研究が明らかにした事実は、現在の通説とは正反対のものである。

すなわち、土偶の造形はデフォルメでも抽象的なものでもなく、きわめて具体的かつ写実性に富むものだったのである。土偶の正体はまったく隠されておらず、常にわれわれの目の前にあったのだ。(中略)

そのためにもまず、日本が保有している土偶を学術的な方法で解読する必要がある。たしかに土偶は文字ではない。しかしそれは無意味な粘土の人形でもない。造形文法さえわかれば、土偶は読むことができるのである。つまり土偶は一つの”造形言語”であり、文字のなかった縄文時代における神話表現の一様式なのである。

そしてそこからひらかれる道は、はるか数万年前の人類の精神史へとつながっている。私の土偶の解読結果が広く知れ渡れば、日本だけでなく、世界中の人びとがJOMONの文化に興味を寄せ、そしてDOGUというユニークなフィギュアが体現する精神性の高さに刮目することだろう。(中略)

さあ、それでは私が「世紀の発見」に成功した人類学者であるか、はたまた凡百の「オオカミ少年」に過ぎないのか、ぜひ皆様の目で判断してもらえればと思う。ジャッジを下すのは専門家ではない。今この本を手にしているあなたである。

p.4

専門家にしか分からないような難解な理論ではなく、小学生でも直感的にわかる説明になっているのが本書の魅力の1つです。

むしろ、小学生の方が縄文人に近い素直な感性を持っているので、本書で示された説明をすっと本能的に理解することができることでしょう。

しかし、もし「土偶の造形はデフォルメでも抽象的なものでもなく、きわめて具体的かつ写実性に富むもの」だったのであれば、130年にも亘って様々な人々が土偶のモチーフの解読に挑戦したのにも関わらず、なぜ誰もその真実に気づくことができなかったのか?

その答えはぜひ本書を手にとって確認してください。「何だ、そうだったのか!」という驚きと、データに基づいた慎重かつ徹底的な検証プロセスとが相まって、知的興奮でページをめくる手が止まらないことでしょう。

土偶のモチーフの正体について興味がある方は、過去の竹倉氏の講演にて既に公開されていますので、こちらをどうぞ。

神話世界をめぐる人類学の冒険

土偶の研究というと、何となく「考古学」をイメージします。

しかし、著者は人類学者です。そして、本書はなぜか土偶ではなく、神話の話から始まります。

2017年2月、私は春から始まる授業の準備に追われていた。東大の駒場キャンパスで開講される「人類学の冒険」と題した全12回の講義である。(中略)

神話には文字通り多くの神々や精霊が登場するが、そもそもかれらは一体何者だろうか。たしかに神話は物語の形式になっている。とはいえ小説のような創作物ではない。多くの人が抱くイメージとは裏腹に、神話は架空のファンタジーなどではないのである。

人類学が教えるところは、神話において語られようとしているのはむしろ”世界の現実”であるということだ。古代神話であれば、それは人類が「自意識」というものを獲得し、われわれを取り巻くこの世界を有意味なものとして解釈し始めた頃の、いわば太古の認知の痕跡なのである。

したがって神話について考えることは人類について考えることであり、この数万年のあいだに人類の思考や認知がいかなる過程を経ていまのかたちになったのかを知る一級品の資料が神話であるといえる。

p.16

我々の祖先はサルから進化したと教わりましたが、人間が人間として一体いつからサルとは異なる知性を身に着け、世の中を認知して、自意識を育んでいったのか。

当時はまだ文字はなかったとしても、他の動物とは違う自意識を持って考え、言葉を生み出していき、今の我々と同じ人間になったのは、どんな経緯を経て、いつ頃からそうなったのか。

土偶研究の始まり

神話を持たない民族は存在しない。先述の通り、神話は単なる創作物ではなく、世界認知そのものであるからだ。人間として世界を認知する限り、そこには必然的に神話が生まれる。したがって、縄文人が神話を保有していたことは確実である。しかし、縄文人は文字を使用しなかった。つまり縄文人の神話は文字記録として残っていないのである。(中略)

それから数日後、私はあることに気づいた。確かに縄文時代には文字はなかった。しかし、もう一つ忘れてはならない重要な「情報遺産」が存在していることを思い出したのである。そう、土偶である。

縄文時代に造られたあの奇怪なフィギュアは、鑑賞や愛玩といった目的ではなく、儀礼的な呪物、つまり呪術で使う道具として使用されたものに違いない。であれば、そこには縄文人の精神性が色濃く反映しているはずであり、その意味では土偶もまた古代文書と同様、何らかの「情報」が書き込まれた媒体なのである。もしこの情報にアクセスできれば、そこから「縄文時代の神話」の一部を復元することも不可能ではないかもしれない。

p.19

文字で書かれた神話はなくとも、土偶のモチーフを解明できれば、そこから縄文人の考え方や暮らしぶり等が見えてくるはず、というアプローチから、著者は土偶研究に踏み出すことに。

しかし、ここでかつての先人たちと同様に、今の常識をベースに土偶を解明しようとしても答えは見つかりません。なぜならば、我々が今、当たり前に知識として持っていて、物事を判断する際の根拠として信じている「科学」はせいぜいここ千年程度の歴史しかないからです。

「現在の考古学では、縄文時代の始まりは16500年前」とされており、「縄文時代の終焉は2350年前」となっているため、「一口に縄文時代と言っても、じつに14000年間という長い歳月」を指すことになります。

つまり、縄文時代の長さは「江戸時代でも約250年間、平安時代でも約400年だから、一つの時代区分としては桁違いの数字」ということに。

そんな遥か昔の時代、まだ科学がなかった時代に生きた縄文人が、いったいどんな目で世界を見ていたのか。例えば、我々は「植物」と「貝類」との違いを科学的に認知し、当然の事実として「植物は貝類ではない」ことを理解しています。

しかし、縄文人にはそうした科学的なカテゴリーの認知はありません。

海は水のある森であり、森は水のない海である

詩人か!

椎塚土偶の解読から私が気づかされたことは、そもそも「植物」とか「貝類」といった観念は現代人の認知カテゴリーに過ぎないということである。たとえば縄文人が動物を見て「これは哺乳類」とか「これは爬虫類」といった分類をしたわけもなく、かれらはわれわれには未知の、独自の分類体系によって生物種を認知していたはずである。したがって、そもそも「植物」というわれわれの認知カテゴリーをそのまま縄文人に当てはめようとすること自体が不適切だったのである。

p.130

確かに、まだ科学文明がなかった縄文人の常識からすると、彼らが日常的に食していた貝類も木の実も「海と森という違いはあれど、どちらも地面に小さな粒が落ちて」いて「それを拾い集め、堅い殻を剥いて中の身=実を食べるという挙動も似ている」と言えます。

このように、縄文人の思考回路に思いを寄せて、現代の常識に縛られずに縄文人になったつもりで自由に発想することで初めて見えてくる新しい世界観、解釈が生まれてきます。

このアプローチこそが、著者が今までの研究者とは一線を画している点。右脳と左脳の絶妙なバランス感覚があってこそ生み出されたのが今回の画期的な研究成果なのだと言えます。

縄文脳インストール作戦

土偶を眺めては、その”わからなさ”に途方に暮れるという日々が数ヶ月ほど続いたある日、私は自分の仕事場を出てアシスタントの池上と一緒に森と海へ出かける計画を立てた。

部屋の中であれこれ考えていても一向に埒が明かないので、もうこうなったら縄文人になろうと思ったのである。

p.59

なぜ森と海なのか。

一万年以上続いた縄文時代が終わり、土偶が消滅してから2000年近い年月が流れた。土偶がリアルタイムで造られていた時代には、土偶が何をかたどっているのかなど誰もが知る”常識”だったことだろう。最後の土偶が製作された後も、しばらくは土偶の意味を覚えている人たちがいたはずだ。それが10年、100年、1000年、……と歳月が経つにつれて、ついに土偶の意味を知る人が地球上から一人もいなくなってしまったのである。

p.60

「人間は二度死ぬ。一度目は肉体が死んだ時。二度目はその人のことを覚えている人が一人もいなくなった時」と言いますが、確かに今の僕らにとっては「土偶が何をモチーフに造られていたか」という問いは難解で解く手がかりもないように思える謎ですが、縄文人にとっては子供でも知っている「常識」だったことでしょう。

しかし、当時とほとんど変わらないものがある。

それが森と海である。環境の変動はあったとはいえ、そこに広がる風景のなかにはかれらが数千年前に見ていた景観も多少なりとも含まれているだろう。ならばそこへ行って、同じ土や水の匂いを嗅ぎ、からだに同じ風を感じ、同じものを拾って食べて縄文人になり切ることで、かれらの意識を少しでもトレースしてみようと考えたのである。これは後に池上と「縄文脳インストール作戦」と呼ぶことになる方法であった。

p.60

半ば冗談めかして始まった「縄文脳インストール作戦」であったが、このプロジェクトは想像以上の力を発揮し、停滞していた私の土偶研究に一気にブレイクスルーをもたらすことになった。

驚くなかれ、なんと、精霊たちはいまも変わらず日本の森や海に棲んでいたのである。かれらは姿こそ見せなかったが、かわりに深い木立や潮の寄せる渚で自分たちの”かたち”を私に示した。神話を学んでいたおかげで、私はそれが”精霊からのメッセージ”であることを直ちに理解することができた。その”かたち”は、数千年前に縄文人に開示されたのとまったく同じやり方で私の目の前に差し出されたのだった。

私は精霊が示す”かたち”を受け取り、縄文人たちと同じように、そこから目に見えない精霊の身体を想像した。そしてその先にあったものーーそれが他ならぬ土偶の身体であった。こうして私の土偶の解読作業は幕を開けたのである。

p.61

本書では、そのページの大半は極めて慎重かつ実証的で科学的なアプローチにより土偶を少しずつ解読する検証パートに充てられていますが、随所にこうした文学的なくだりが散りばめられているのが、もう1つの本書の読みどころです。

単なる象牙の塔にこもった学者には決して書けない詩的な文章からは、およそ学術的な専門書とは思えないポップな表紙からも連想される著者の深い知性と感性、そして遊び心が伝わってきます。

そして、著者のフィールドワークに随行する中でたびたびフロンティアを開拓し、「あとがき」にも登場するアシスタントの池上さんがまたいい味を出しています。

どうやら目当ての貝塚は丘の中腹にあるようなのだが、そこは背丈より高い草がびっしりと生い茂る藪になっており、とても中に進入できるような状況ではなかった。「発掘報告」(1893年発刊「東京人類學會雑誌」)によれば当時の丘は桑畑として利用されていたようであるが、さすがに今はただの藪へと遷移したようである。

とはいえ、せっかく東京からやって来たのだからこのまま帰るわけにもいかない。藪の方を見ながら池上に目配せをすると、ーーここに入るんですか!?という驚きの表情を浮かべたが、私がしばらく沈黙していると観念したのか、彼は自ら藪の中へ入っていった。

p.112

磯場に到着したのは正午過ぎ。ちょうど干潮の時間で、潮間帯の岩場に生息する様々な貝を見ることができた。(中略)

帰宅後、採集した貝を一通り試食してみることにした。

収穫したのはマツバガイ、ベッコウガイ、ウノアシガイ、キクノハナガイである。鍋で塩茹でにして、まず池上に食べさせ、問題がないようであれば私も食べてみた。

p.172

とりわけ池上は常に私に帯同した。この四年間、春夏秋冬、津々浦々、山の頂から海の底まで行動をともにしてくれた。各所で拾ったものを最初に食べるのは彼の役割であった。また研究アシスタントとして、運転、記録、撮影、画像編集、博物館や自治体との渉外など、多岐にわたってプロジェクトに協力してくれた。君のサポートによって本研究の質は大いに向上した。ありがとう。

p.346

ハート形土偶

こうした人類学者ならではの体を張ったフィールドワークを通じて、著者は1つずつ、土偶のモチーフとなる植物や貝類を発見していきながら、土偶の形態を具体的に分析するイコノロジー研究の手法と環境文化史・民族植物学を含む最新の考古研究の実証データを用いることで、土偶の真実を明らかにしていきます。

最初は見当もつかなかったハート形の植物であるが、答えは森の中にあった。(中略)

そのまま食べられる美味しい実が木になっている。このシンプルな事実が、私にはこの上なく特別なことのように感じられた。飽食の現代を生きる私ですらそう感じるのだから、森の恵みで生命をつないでいた縄文人たちにとって、「食べられる木の実」は樹木からの特別な贈り物のように感じられたに違いない。

すべての葉が枯れ落ちて、冬には一度死んだかのように見えるクルミの木が、翌春にはふたたび芽吹き始め、秋には数え切れないほどの果実を実らせるーーこの死と再生の物語が”奇跡”以外の何であろうか。自分たち人間は何も与えていないのに、毎シーズン、クルミの木は生命の果実を贈与してくれる。この事実の背後に、何らかの”善意ある存在”の介在を感じないことの方が難しいだろう。(中略)

p.67

そして、本書の序盤のクライマックスである、著者の「土偶は食用植物をかたどっている」という直感的な仮説が初めて別の土偶でも当てはまった劇的な瞬間へと繋がります。

長い都会暮らしで私の生命感覚は鈍磨していたようである。一粒の野生のクルミは、「食べる」という行為が単なる栄養摂取のそれではないことを教えてくれた。それは生命という共通項を媒介にして、自分の肉体と植物とがひとつながりになる行為なのであった。

初秋の河原でしばし感慨にふけっていた私は、殻の窪みに残っていたクルミの破片をナイフで掻き出した。そして、事件は次の瞬間に起きたーー目が合ったのである。精霊と。それは私がずっと探していたあの”かたち”に他ならなかった。

p.68

土偶の解読を終えて

本書のテーマは、土偶のモチーフを明らかにすることであり、推理小説を読んでいるが如く、長年に亘る土偶の謎が1つずつ丁寧に解明されていく様子に釘付けになりました。

しかし、同時に僕が本書で惹かれたのは、この研究成果そのものだけではなく、そこから得られた知見や今後の広がりに関する著者の深い考察です。

また、今のアカデミズムが抱えている構造的な弊害に対する危機感を強く抱きました。

クロスジャンル研究が切り拓いた境地

今回の土偶解読プロジェクトは、人類学的手法を主軸にしつつも、総合知としてのリベラルアーツを重視し、専門の枠にとらわれないクロスジャンル研究を目指した。それは私の要請というよりはむしろ縄文人からの要請であった。

土偶研究を始めてすぐに思ったことがある。それは「縄文人の感性的世界の発露そのものである土偶を研究するのに、感性的アプローチを排除・抑圧した方法論によって土偶の謎に迫れるわけがない!」ということである。とはいえ、考古学の優れた実証研究がこれだけ蓄積されている現在にあって、その知見を無視した土偶研究というものもあり得ない。

そこで編み出されたのが、〈イコノロジー✕考古学〉という手法であった。感性的手法を存分に発揮しつつ、その弱点をソリッドな考古学で補完するーー今回の土偶研究においては、この異種交配の方法論が大いに力を発揮してくれたように思う。

p.320

実は、土偶の正体が明らかになるために必要な土偶に関する実証的データは100年以上に亘る土偶研究で既に十分に蓄積されてきていたのでしょう。ただ、従来の科学的なアプローチだけでは、今回の結論には決して辿り着けなかったのも事実。

著者のプロフィールをみると、東京大学に進学する前に武蔵野美術大学を中退しています。

単なるファクトとロジックだけでは決して解明できなかったであろう今回の発見と検証は、著者のデザイン的なセンス、アートの感性と極めてアカデミックな科学的アプローチとが組み合わさって初めて成し遂げられたのだと思います。

人類学者の私からみると、呪術を抽象的にイメージするという考古学の習慣は、呪具である土偶の見方にまで影響を及ぼし、生活のなかの道具である土偶までもを抽象的な相において捉えるという不運な傾向を作り出してしまったように感じられる。その結果として、これまでの土偶の質的研究は縄文人の心性をいたずらに神秘化してみたり、土偶の造形を象徴主義的に深読みし過ぎるなどして、実証的な考古研究との乖離を深めてしまった。たしかに土偶は呪具であるが、それは土器や石器といった道具類と同様に、まずは日々の生業とのかかわりの中で理解されるべき遺物であったといえるだろう。

p.321

実証的なスタンスと過去に実際に生きた先祖に対する想像力のバランス感覚が従来の土偶研究には欠けていたのでしょう。土偶の謎は、人類学者としてのフィールドワークを駆使した著者ならではのアプローチがあってこそ解明できたと言えます。

こうした「クロスジャンル」の重要性はビジネスの世界ではより顕著です。

今や実世界に存在するあらゆる機械や建造物、そして個人が持つスマホはインターネットに接続可能となり、機械の稼働状況から人の動きまでリアルタイムで情報が蓄積・分析されるようになってきています。

また、コロナの副作用としてオンラインで人と人が繋がる敷居がぐっと低くなり、テレワークも一気に普及してきました。

こんな時代では、企業が都合の良い情報を一方通行に発信して消費者を誘導するようなマーケティングは効果が限られてきます。

企業はよりオープンに真摯に消費者や顧客、パートナーと向き合い、ともに強みを持ち寄ることで新しい価値を産み出すオープンイノベーションを産み出すことが差別化となり、競争力の厳選となる時代になってきました。

従来は各企業がバラバラに開発して顧客を囲い込んできたシステムは、むしろ今後はオープンAPIという仕組みで相互に接続し、リアルタイムで情報を交換することで顧客への提供価値を向上する方向へ進化し始めています。

こうしたビジネス界における潮流から今のアカデミズムの世界を眺めてみると、サイロ化された学問領域の壁、出身大学の派閥や学会の縄張り争い等、本質的でないところでの消耗戦が未だに根深く残っている側面があるように感じます。

各分野の専門家が専門領域に閉じずに、オープンで建設的な意見交換をより活性化することで、必ずや今までにない新しい研究成果が続々と生まれてくることでしょう。

アブダクションによる画期的な仮説検証プロセス

斬新な仮説「土偶のモチーフは植物である」に基づく本書の主張は、一般的な推論方法である演繹法、帰納法だけでは導出できず、パースの思考法でいうところの「アブダクション」を活用している点も重要です。

まず始めに、デザイン的なアプローチから得た大胆な仮説を立て、それに沿って様々な事象(土偶)について仮説をベースに個別の仮説(遮光器土偶のモチーフはサトイモ等)を立ててみる。

そして、過去の研究で明らかにされた様々なデータ(当時のその土地で食されていた植物や貝の種類、栽培されていた植物の分布、土偶と一緒に出土した装飾品等)を駆使して、その仮説を補強する。

更に、単なる偶然の一致である可能性を排除するために、同様な検証プロセスを他の事象(土偶)にも当てはめて分析する。

こうしたアブダクションをベースに徹底的な検証を積み重ねて推論することで、今回の仮説は土偶のモチーフに関して現時点で最も説明力のある仮説となっていることが本書で実証されています。

- 「間違っているのは、理論が経験から帰納的に出てくると信じている理論家たちである」「経験をいくら集めても理論は生まれない」(アインシュタイン)

- 「科学的仮説や理論は、観察された事実から導かれるのではなく、観察された事実を説明するために発明されるものである」(カール・ヘンペル)

- 「アブダクティブな示唆は閃光のようにわれわれに現れる。それは洞察の働きである」(パース)

仮説検証アプローチの真骨頂は「仮説により存在が推測された後に事実が観測されて仮説が裏付けされる」という展開です。

ノーベル物理学賞を受賞した湯川秀樹さんの中間子論をめぐるエピソードが思い出されます。

現在でこそ、その正しさが確立している湯川の中間子論ですが、発表した直後には厳しい批判に晒されたようです。(中略)

しかし、湯川はこれらの批判にもめげることなく、大阪帝国大学の地で自らの提案に対する考察を深めていきます。最初の論文以降も、同僚の坂田昌一らと共に、中間子がなぜ観測されないのか、観測するにはどのような実験をすれば良いのかといった考察を行い中間子論を精力的に発展させていきました。後に、湯川自身がこの大阪帝国大学での研究生活を以下のように書き残しています。

「ふりかえってみると、一九三四年の秋に核力の理論の帰結としての中間子の存在に思い至った当時の私の心は不思議なほど自信に満ちていた。(中略)

持続的に、そしてやや異常なまでに、一つの問題に思考力を集中させている過程の中で思いあたったことの一つが、自明であるように見えだす。だから、そこに自信が湧いてくる。それをさらに推進させようとする意欲も出てくる。」

大阪大学総合学術博物館 湯川記念館ウェブサイト

余談ですが、湯川は大阪帝国大学に教員として着任した際には博士号を持っていませんでした。湯川が博士号を取得するのは中間子論の提案から四年後の1938年のことです。

当初厳しい批判を受けた湯川の中間子論ですが、次第に物理学界に受け入れられていきます。そして1947年、湯川の予言から10数年を経て、宇宙線の崩壊の中に湯川が予言した中間子がついに発見され、湯川理論の正しさが実証されることとなります。

大阪大学総合学術博物館 湯川記念館ウェブサイト

新説が定説として受け入れられるまでには後続の研究や発見が求めらるもの。今後の検証が楽しみです。

土偶が体現する”全体性”と現代の知性の危機

土偶研究を通じ、現代の学問が抱えている問題点についても感じるところが多かった。雑感としてここに記しておく。(中略)

椎塚土偶が本当にハマグリをかたどっているかどうかは、究極的にはタイムマシンに乗って製作者本人に確認するしかないので脇に置いておくとして、誰にも疑いようのない客観的な事実として、椎塚土偶の頭部とハマグリの形態は物理的に近接している。だから、やはり誰か一人くらいはその事実に(仮に冗談半分の軽口だったとしても)言及していてもおかしくないのだが、そのような論考はーー椎塚土偶が発見されてからじつに100年以上の歳月が流れているのにーーついぞ見当たらなかった。これはむしろ異常なことではないか?

私はここに近代社会を牽引してきたモダニティ精神の限界とその歪さを感じ取らざるを得ない。学問の縦割り化とタコツボ化、そして感性の抑圧、女性性の排除ーー。新しい時代へ向けて社会に変化が生まれつつある一方で、官僚化したアカデミズムによる「知性の矮小化」はいまだ進行中なのではないかと私は感じている。そして、その対極にあり続けたものの象徴が縄文土偶だったのではないかとも。

p.330

ビジネスや政治の世界では若手や女性の活躍による新しい価値の創造が少しずつ見えてきています。

そんな中、アカデミズムの世界は旧来のしきたりが依然として幅を利かせていて、本来、学問が担うべき役割を十分に全うできていないのではないでしょうか。

とまれ、職業として分断された「細切れの知性」では、土偶が体現する”全体性”にはアクセスできなかったのである。

この”全体性”は身体性と精神性を統合する生命の摂理そのものであり、この地球上でわれわれ人間が環境世界と調和していきるために不可欠なものである。土偶を生み出した縄文人たちが数々の自然災害や気候変動を生き抜いてきたことを思えば、それは”滅びの道”を回避する実践的な知恵の象徴でもある。われわれがこの”全体性”にアクセスできないとすれば、それはわれわれの知性が劣化し、危機に瀕していることを意味する。(中略)

また、人間の知性の特性は演繹や帰納にあるものでもない。われわれの現実世界を構成し、意味世界を生成させ、あらゆる精神活動の基盤をなすものはアナロジーである。演繹や帰納は数学的理性や科学技術を駆動させ、物質世界を制御する力を高めてくれるが、人間存在にとって最も重要な”生命への共感力”を高めるものではない。アナロジーを欠いた思考は全体を全体のままに捉えることができず、世界の細部に生命の本質たる”神”が宿っていることを理解できない。

p.331

卓越したリーダーに共通する資質の1つに「例え話が上手」ということがあると感じています。

ジュニアな専門家は特定分野については誰にも負けないレベルで知識や知見を持っていますが、全体の中の特定パーツしか見えていないため、難しい話を難しく話すことしかできません。

一方で、経験豊富なリーダーは、全体を俯瞰した上で物事の本質を見抜き、例え話を使って複雑な事象を誰にでも分かりやすく伝えることができます。これもアナロジーの力の1つでしょう。

ファクトとロジックの積み上げだけで真実に到達できるというのは科学技術を盲目的に過信する態度だと言えます。手段に囚われすぎないよう留意して目的を常に忘れないこと、未来を考える時に歴史から学ぶこと。

本書で示された縄文研究の成果からは、「人間は生き物である」という基本に立ち返って自分にとっての大切なものは何かを改めて振り返ってみよう、当たり前の日常を大切に生きよう、という現代人へのメッセージを感じました。

日本5000年の歴史

今回の研究成果は、単に土偶のモチーフを解明することにとどまらず、日本の歴史感に大きな変容をもたらすインパクトがあるという点も重要です。

日本の歴史を民族や国家ではなく土地ベースで考えれば、縄文文化はまさに日本の基底文化といえる。近年では「縄文時代の歴史」という言葉が散見されることからもわかるように、〈歴史=書かれたもの〉という旧来の図式が変容し、「歴史」概念に拡張がもたらされつつある。(中略)

さらに今回の私の土偶研究によって、解読可能な「造形言語としての土偶」という新しい地平が切り拓かれた。土偶の解読から得られた成果はモチーフの同定だけではない。本書には収録できなかったが、すでに私は土偶解読から縄文人の精神世界の一部を復元する作業に着手している。序章で述べたように、文字の不在という理由でいったんは諦めかけたものの、土偶研究を経て、再び私は日本文化の最深部に位置する「縄文の神話世界」へアプローチする切符を手にしたのだ。

土偶解読から縄文人の精神文化が見えてくれば、縄文時代はさらに確実に「歴史」の一部として承認されることになるだろう。こうした作業が進めば、現在2000年弱しかない「日本史」が延長され、「中国4000年の歴史」ならぬ「日本5000年の歴史」といった新たな歴史感覚も生まれてくるかもしれない。もちろんこれは民族や国家とは無関係の、つまり「国威の発揚」といった話ではなく、この美しい森や海への愛と、そこに力強く生きた先祖たちへの尊敬の年によって語られる新しい悠久の物語である。

p.334

このくだりを読んでいるだけで歴史研究の奥深さと可能性にワクワクしてきます。

必ずしも文字が残されていなくても、残された遺物の造形から当時の人々の精神世界を垣間見ることができる可能性が広がってきました。今後の研究成果により、日本の歴史の時間的なスケールも一気に広がっていくことでしょう。

そして、その時に重要なことは、特定の民族主義と紐付いた矮小な歴史観と一線を画すことです。

この日本列島でかつて暮らしていたわれわれの祖先に思いを馳せながら、無意識のうちに日本人のベースとして共有されている価値観に繋がる考え方、暮らし方が今後の研究から少しずつ明らかにされていくことを楽しみに期待したいと思います。

おわりに

「はじめに」はいきなりのトップギアでグイグイと本編へ引っ張っていく勢いがありましたが、「おわりに」では本書が刊行されるまでに至るロックな物語が明らかにされます。

こう聞いたら驚くかもしれないが、これまで日本に「土偶の専門家」が存在したことは一度もなかった。なぜか。それは土偶の正体が誰にもわからなかったからである。(中略)

ところが、私が自らの研究成果を発表しようとすると、関係各所から「考古学の専門家のお墨付きをもらってきてください」とストップがかかるようになった。これはつまり、「考古学者でもないあなたの土偶研究を信頼するわけにはいきません」という宣告であった。(中略)

では、私はいったい誰から「お墨付き」をもらえばよいのか?

私が接触したアカデミズムやメディアの関係者たちは「土偶=考古学」と頭から信じ込んでいるようで、みな口を揃えて「考古学者のお墨付きがなければあなたの研究を公にすることはできません」と繰り返すばかりであった。

仕方ない。私は一部の縄文研究者たちにアポを取り、彼らに自分の研究成果を見てもらうことにした。ところがこの方策は事態をさらに面倒なものにした。誠実な対応をしてくれたのはごくわずかで、彼らの大半は私の研究成果にはコメントしようとはせず、そればかりか「われわれ考古学の専門家を差し置いて、勝手に土偶について云々されたら困る」というギャグのような反応を返してきたのである。挙げ句の果てには、私の研究成果が世に出ないように画策する者まで現れる始末だった。

というわけで気づいたら八方塞がりで、私の土偶研究はそのまま埋もれてしまいかねない状況に陥った。成果が得られているのにしかるべき場所で発表できないという焦燥感に、何度か心が折れそうになったこともあった。でも、権威に媚びず、自分の直感に寄り添い、独立不羈の精神でここまでやって来たではないか。ならばこの難所も自らの力で切り抜けてみせようーー私はそう心に誓った。

ところが、この誓いはあっけなく裏切られることになった。

p.341

これだけの研究成果が日の目を見ないで闇に葬り去られる可能性もあったのかと思うと、今の日本のアカデミズムの弊害の根深さと報道者としての矜持を失いつつあるマスメディアの凋落を感じざるを得ません。

しかし、そんな難局から著者を救ってくれたのは、今まで彼を信じて支えてきてくれた仲間たちでした。

2019年秋に東工大で開催された講演会。(中略)

フェイスブックなどのSNSでの告知が功を奏し、会場には満員御礼となる150名近い聴衆が集まってくれた(無名の私の研究に期待を寄せ、わざわざ足を運んでくれたすべての参加者にこの場を借りてお礼を申し上げたい)。

p.344

世界で初めて今回の研究成果が発表された、この記念すべき初回の講演会に僕も参加しました。全てはここから始まり、様々な人々とのご縁を通じて、本書の出版までようやく漕ぎ着けることができたのです。

そして、本書の発売日である2021/4/24の朝、あのNHK「おはよう日本」が土曜特集で10分弱の特集を組み、今回の研究成果が紹介されました。

まだ「専門家のお墨付き」がない状況下で、NHKが無名の人類学者の言説をマスメディアとして先陣を切って取り上げるということは極めて異例のことでしょう。きっと、著者の人柄と研究成果を信じて官僚的な大組織を動かした、熱い思いを持った個人がNHKの中にも確実に存在したからこそ実現できたのだと思います。

果たしてこの研究成果は今後、どのような形で世の中に影響を与えていくのでしょうか。本書を読み終えたばかりの今はまだ想像もできませんが、一人でも多くの方に本書を手に取って頂き、新しい歴史が明かされるダイナミズムを一緒に感じてして欲しいと願っています。

竹倉氏のもう1つの代表作「輪廻転生」も読みごたえがあります。